Text: Michaela König

Zum 27. September 2025 luden wir Bürgerinnen und Bürger aus dem Landkreis Barnim zu einer besonderen Exkursion in den Nationalpark Unteres Odertal ein — Thema des Tages: Wassermanagement. Rund 30 Naturinteressierte starteten um 8:30 Uhr in Bernau, und das Abenteuer begann mit einem Besuch im Naturparkzentrum Criewen.

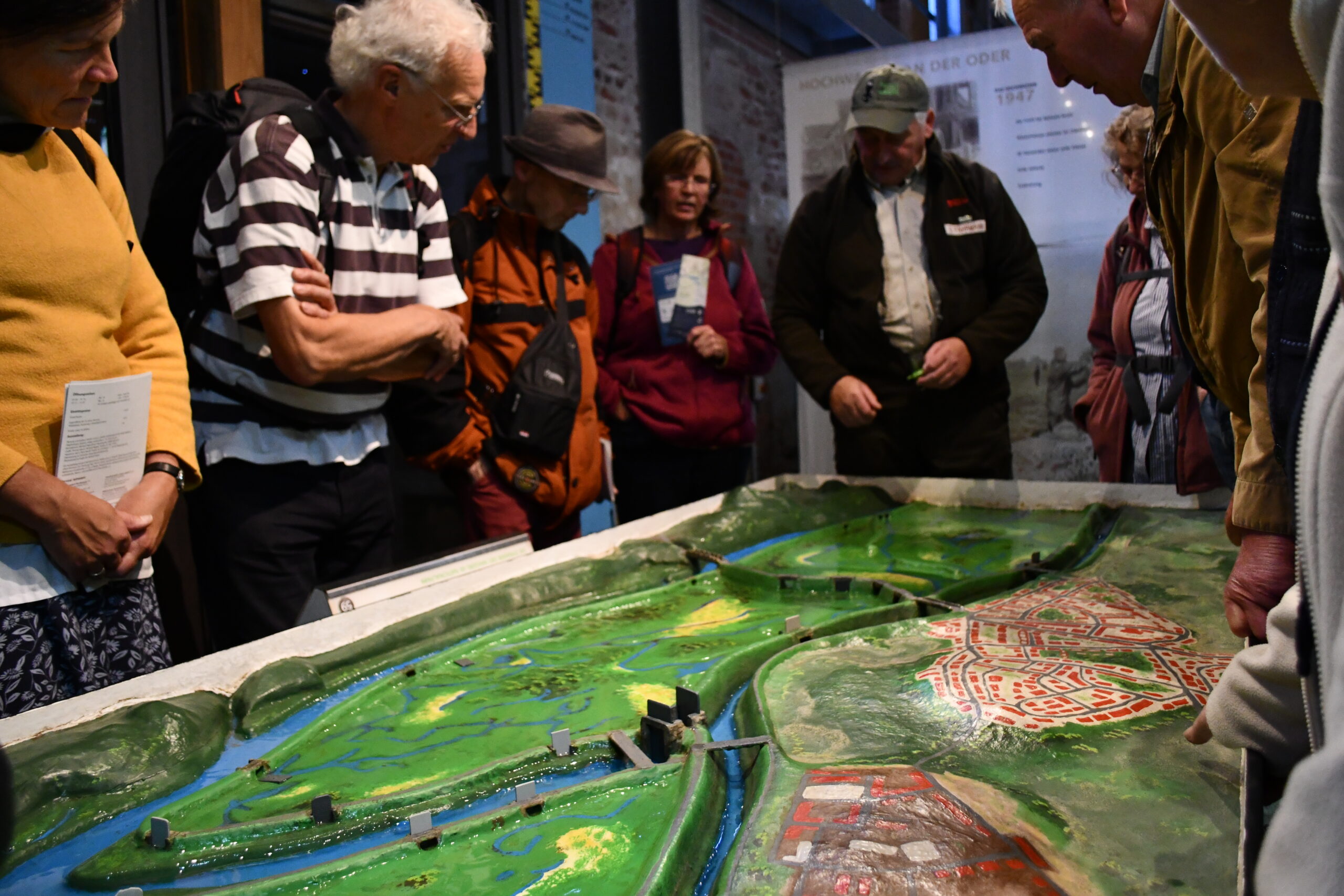

Erste Station: Naturparkzentrum & Naturgeschichte

Im Naturparkzentrum wurden wir von Dr. Chmieleski, der stellvertretenden Naturparkleiterin, empfangen, was eine besondere Ehre war. Sie führte uns zunächst in die historische Entstehung der Landschaft ein, wie aus Jahrhunderten von Flussdynamik, Eiszeiten, Überschwemmungen und menschlichen Eingriffen die heute etwa 55 km lange Naturparklandschaft geformt wurde. Diese Aue, wie sie heute existiert, ist Ergebnis eines Spannungsverhältnisses zwischen Natur und Mensch: Deiche, Polder, Flussregulierungen und Eingriffe, aber auch Schutzmaßnahmen und Renaturierung prägen das Bild.

Wanderungen durch die Fluss- und Auenlandschaft

Im Anschluss machten wir uns auf den Weg in die Auen, wanderten durch Feuchtwiesen, an Altwassern entlang und ließen uns von der Weite, den typischen Röhrichten und dem Vogelgezwitscher verzaubern. Licht, Wasser, Geruch – all das machte spürbar, wie lebendig und dynamisch diese Landschaft ist.

Nach einer stärkenden Mittagspause ging es weiter Richtung Norden. Hier erfuhren wir mehr über die konkreten Pläne und Maßnahmen, wie das Gebiet zukünftig noch naturnäher werden soll: abgestuftes Wassermanagement, geöffnete und geschlossene Deiche, Polder, die gezielt überflutet und wieder entlastet werden, um Feuchtgebiete zu schaffen und zu erhalten, und die Rückkehr zu einer Landschaft, in der Eingriffe möglichst reduziert werden.

Die Exkursion hat gezeigt, wie viel schon erreicht wurde – und wie viel noch möglich ist. Wassermanagement hier heißt nicht nur Schutz vor Hochwasser, sondern auch Rückkehr zu natürlichen Kreisläufen, Förderung von Biodiversität und Erhalt seltener Arten. Wir sind gespannt, wie sich das dynamische Management weiterentwickelt: Wie wird sich die Flora verändern, welche Effekte haben geänderte Wasserstände auf die Tierwelt, und wie lassen sich Nutzungsinteressen (Weide, Landwirtschaft) und Naturschutz optimal in Einklang bringen? Mit Engagement, Wissen und respektvollem Umgang mit der Natur kann Landschaft neu gestaltet und bewahrt werden

Es war für alle ein toller und erlebnisreicher Tag bei ausgezeichneter Stimmung und wunderbarem Wetter. Wir möchten uns recht herzlich bei Frau Dr. Chmieleski für den interessanten Einblicke bedanken. Ein großer Dank geht auch an unseren tollen Busfahrer Marko (Firma Karsten Brust aus Panketal) — er sorgte dafür, dass wir pünktlich und entspannt durchs Programm kamen und das wir uns rundum richtig wohl fühlten.

Und war lernen wir von BarnimDenktWeiter daraus? Ein hohes Maß an Engagement und eine gute Koordination fleißiger Helfer, kann interessierten Bürger/innen nicht nur zu einem unvergesslichen Erlebnis verhelfen sondern ist auch ein Beitrag zum „Lebenslangem Lernen“ mit Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE).

Diese Exkursion wurde gefördert vom Landkreis Barnim. Vielen Dank auch dafür!

Und wenn Ihr noch mehr zum Naturpark wissen wollt – hier noch einige interessante Infos:

- Das Untere Odertal ist Deutschlands einziger Auennationalpark und schützt eine der letzten nahezu intakten Flussauenlandschaften Europas.

- Hier finden sich Polderflächen, die regelmäßig überflutet werden. Die Flächen dienen als Rückhaltebecken bei Hochwasser und bieten Lebensraum für zahlreiche, oft geschützte Arten

- Ein wichtiger Aspekt ist das „Dynamische Schöpfwerksmanagement“: Es verbindet möglichst naturnahe Wasserstände, die Lebensräume für Auenpflanzen und -tiere schaffen, mit der Bewirtschaftung der Wiesen und Weiden.

- Der Polderbetrieb wird unterschiedlich gesteuert: Einige Schöpfwerke werden geöffnet oder geschlossen, je nach Jahreszeit, Wasserstand und Ziel (z. B. Brut von Watvögeln, Hochwasserschutz, Landschaftspflege).

- Es handelt sich nicht nur um naturschutzfachliche Maßnahmen, sondern auch um eine Vision: Die Landschaft soll Stück für Stück möglichst wenig von menschlichen Eingriffen geprägt sein, soweit das mit Blick auf Natur- und Hochwasserschutz möglich ist. Viele Akteure sind beteiligt — Verwaltung, Forschung, Naturschutz, lokale Bewirtschafter.

Und was zeichnet unseren Nationalpark noch aus?

- Die vielgestaltige Landschaft: Feuchtwiesen, Altwasser, Auenwaldreste, Trockenrasen an den Hängen – ein Mosaik von Lebensräumen.

- Artenvielfalt: Mehr als 145 Vogelarten brüten hier. Es gibt geschützte Arten wie Schwarzstorch, Seeadler, Wat- und Wasservögel, Amphibien, seltene Pflanzenarten.

- Die transnationale Dimension: Der Nationalpark bildet zusammen mit polnischen Schutzgebieten ein grenzüberschreitendes Großschutzgebiet. Damit wird Natur über Grenzen hinweg geschützt.

Weitere Informationen: